ストップ高・ストップ安は、株価の一日の値動きを制限する制度で、主に投資家保護と株式市場の安定化を目的としています。ストップ高は株価が一定の上限まで上昇した状態で、好決算や業績改善などのポジティブなニュースによって発生します。一方、ストップ安は株価が下限まで下落した状態で、業績悪化やトラブルによって引き起こされます。取引が難しくなるため、焦って売買や売却を行うのではなく、状況を把握することが重要です。長期的な投資の観点から売買判断を行うことが推奨されています。

ストップ高・ストップ安になったときの投資家サイドの基礎知識

1. ストップ高・ストップ安の制度: 株価の乱高下に備え、株価の一日の値動きの幅を制限する制度で、ストップ高は株価が一定の上限まで上昇し、ストップ安は一定の下限まで下落することを指す。

2. 要因:

- ストップ高: 好決算や業績の上方修正などのポジティブニュースが原因で発生。

- ストップ安: 業績の下方修正やトラブル発生などのネガティブニュースが原因で発生。

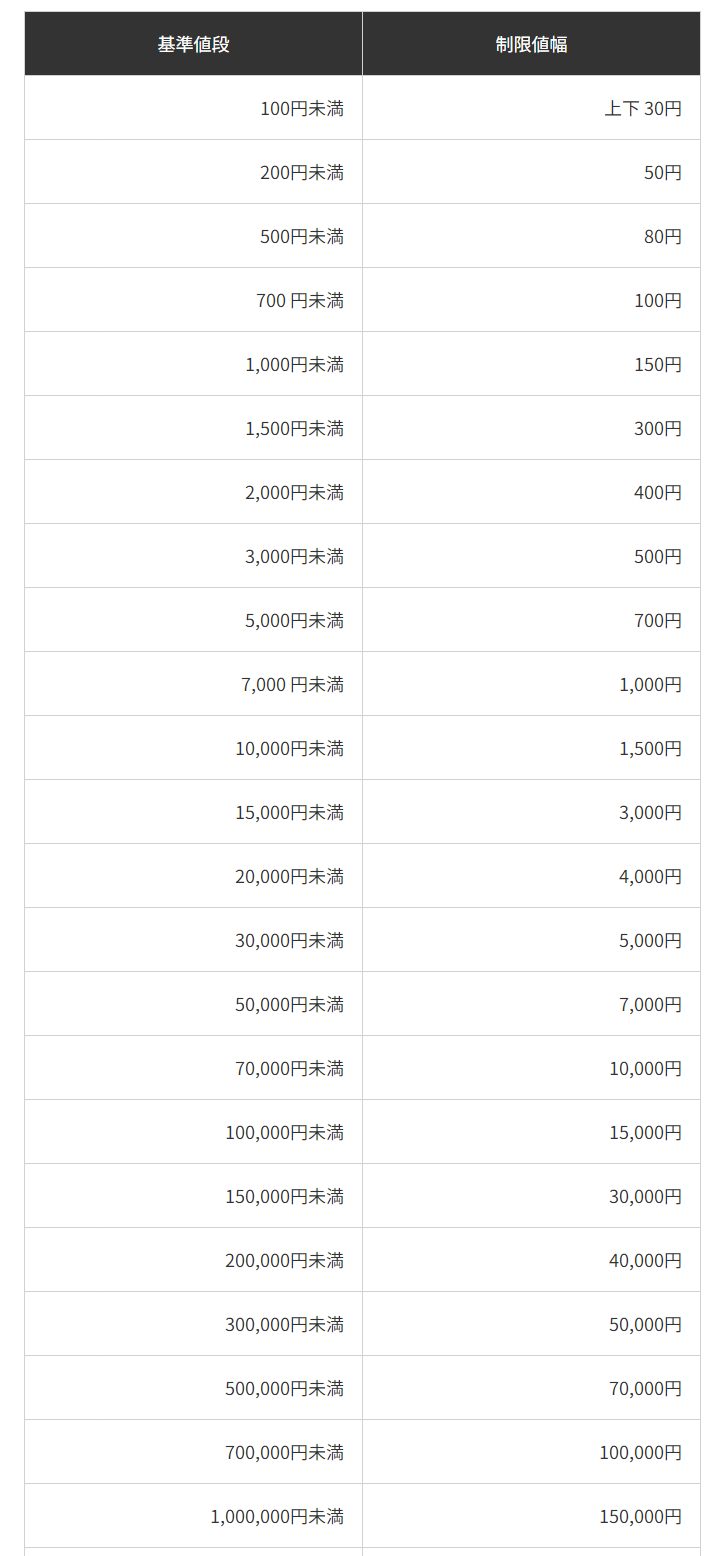

3. 制限値幅の設定: 東京証券取引所では、株価に応じた制限値幅が設定され、基準値段に基づいてストップ高・ストップ安が決定される。

4. 投資家保護: ストップ高・ストップ安は、株価が大幅に動く際のリスクを軽減するためのものであり、損失の範囲を限定する目的がある。

5. 市場の安定化: 投資家がパニックにならないように、株価の急騰・急落を防ぐことで市場の安定化を図る。

6. 対処法: ストップ高・ストップ安の際は、焦らず状況把握を重視し、長期的な視点での売買判断が重要。

7. 売買成立方法: ストップ高・ストップ安の場合は「ストップ配分」という方式で売買が成立し、証券会社ごとに注文数量が合算される。

8. 期間の制限: 二営業日連続でストップ高またはストップ安になると、制限値幅が臨時に変更されることがある。

この制度は株式投資において重要な知識であり、冷静な判断が求められる。

制限値幅はどのように決まるのか?

制限値幅は、株価の価格水準に応じて設定され、具体的には前日終値などを基準として決まります。東京証券取引所では、基準値段とそれに応じた制限値幅が定まっており、たとえば前日終値が4,000円の場合、制限値幅は上下700円となります。このため、株価が4,700円まで上昇するとストップ高、3,300円まで下落するとストップ安となります。また、2営業日連続でストップ高またはストップ安となった場合は、状況によっては臨時に制限値幅が変更されることがあります。

制限値幅の変更条件は?

制限値幅の変更条件は、2営業日連続でストップ高またはストップ安となった場合です。このような場合、状況によっては臨時に制限値幅が変更されることがあります。

制限値幅の計算方法は?

制限値幅の計算方法は、前日終値を基準に設定されます。例えば、前日終値が4,000円の場合、価格水準に応じた制限値幅は上下700円となります。したがって、株価が4,700円(4,000円+700円)まで上昇するとストップ高になり、3,300円(4,000円-700円)まで下落するとストップ安になります。このように、制限値幅は前日終値と一定の値幅を使って計算されます。

株価制限値幅の例

株価制限値幅の具体例として、前日終値が4,000円(価格水準が3,000円以上5,000円未満の場合)であるとします。この場合、制限値幅は上下700円となります。

ストップ高: 株価が4,700円(4,000円 + 700円)まで上昇するとストップ高となります。

ストップ安: 株価が3,300円(4,000円 - 700円)まで下落するとストップ安となります。

このように、基準値段に応じて制限値幅が決まる仕組みになっています。

東京証券取引所が定めている基準値段と制限値幅

![[基礎知識]ストップ高・ストップ安になるとどうなる](https://keentoon.com/wp-content/uploads/when-the-stop-is-high-and-the-stop-is-low.jpg)