少子高齢化社会を生き抜くポイントを速習する

日本は少子高齢化が進行しており、国民負担率が上昇しているため、現役世代の税負担が増加しています。これに伴い、資産形成が難しくなる恐れがあります。そこで、NISA、iDeCo、ふるさと納税などの制度を活用することで、賢く資産を増やす方法がメジャーです。

具体的には、NISAは株式投資の利益を非課税で得ることができ、iDeCoは年金準備をサポートし、ふるさと納税では寄付金の税控除が受けられます。これらの制度を適切に利用することが、将来の生活の安定につながるとされています。

[基礎知識]NISAやiDeCo、ふるさと納税・・・少子高齢化のポイント

1. 少子高齢化の進展:

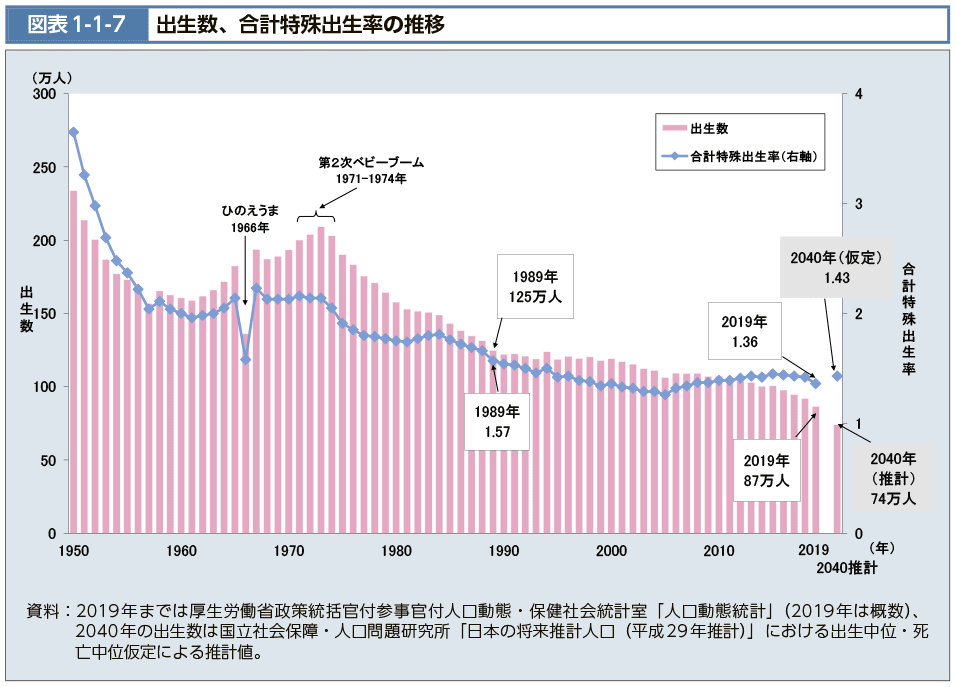

日本では少子高齢化が進行しており、2022年の出生数は初めて80万人を下回る。2065年には国民の約2.6人に1人が65歳以上になると予測されている。

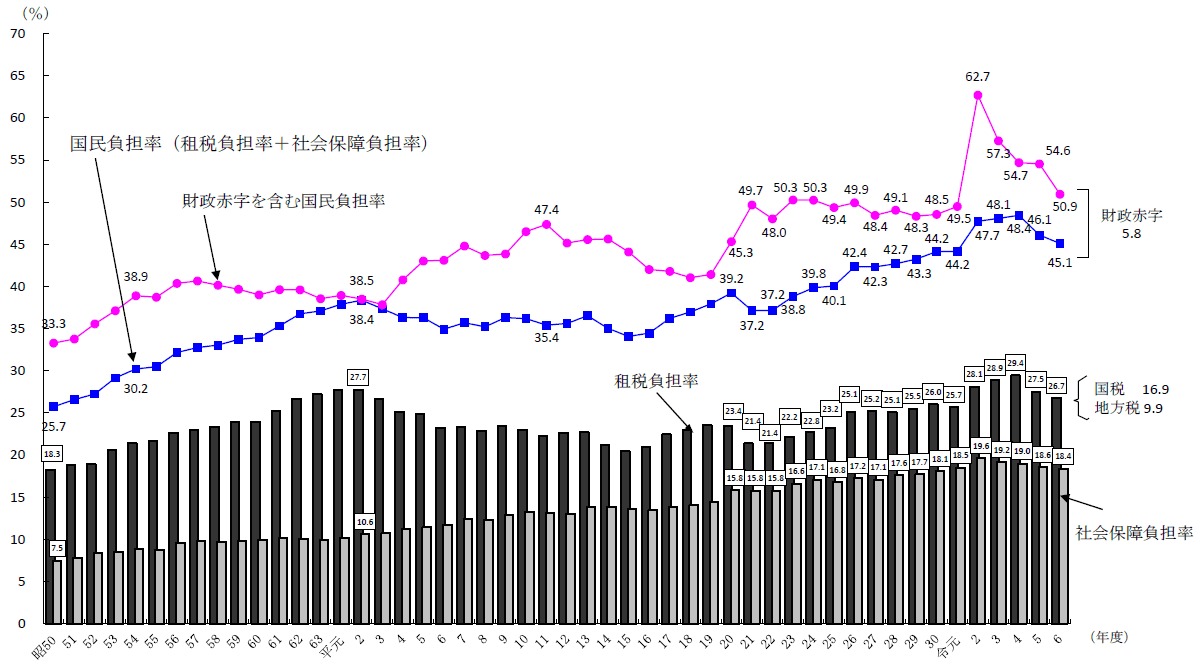

2. 国民負担率の上昇:

少子高齢化により、社会保険制度を維持するための国民負担率が年々上昇しており、将来的には自由に使えるお金が減少する可能性がある。

3. 資産形成支援制度の紹介:

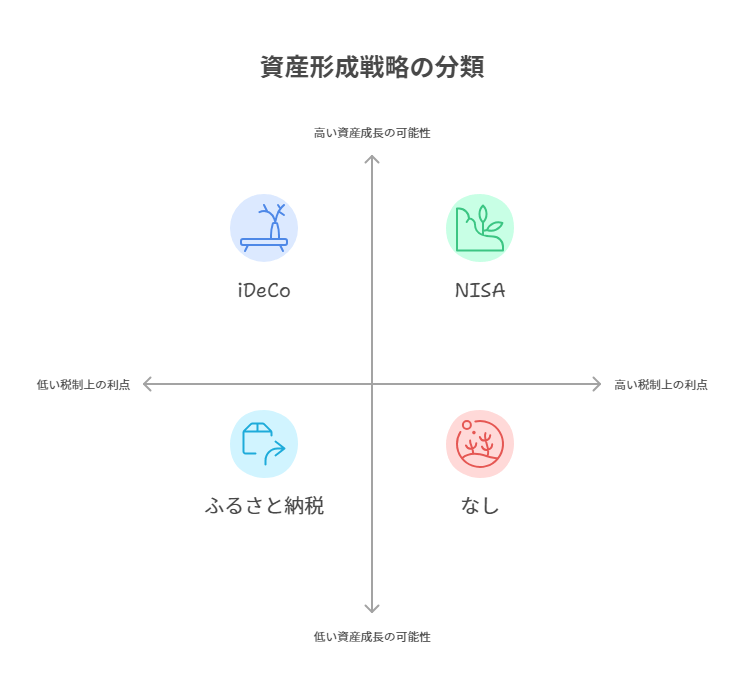

- NISA(少額投資非課税制度)、iDeCo(個人型確定拠出年金)、ふるさと納税などを通じて資産形成を推奨。

- NISAは2024年度から制度が変更され、非課税枠は年間360万円。

- iDeCoは所得控除や運用益の非課税が特徴。

4. 具体的な税制優遇制度:

医療費控除、セルフメディケーション税制、生命保険料控除、住宅ローン控除、青色申告特別控除等、様々な税制優遇制度が利用可能。

5. 制度活用の重要性:

現役世代が将来の生活に備えるため、紹介された制度を理解し、有効活用することが重要とされている。

[基礎知識]少子高齢化の影響とは何か?

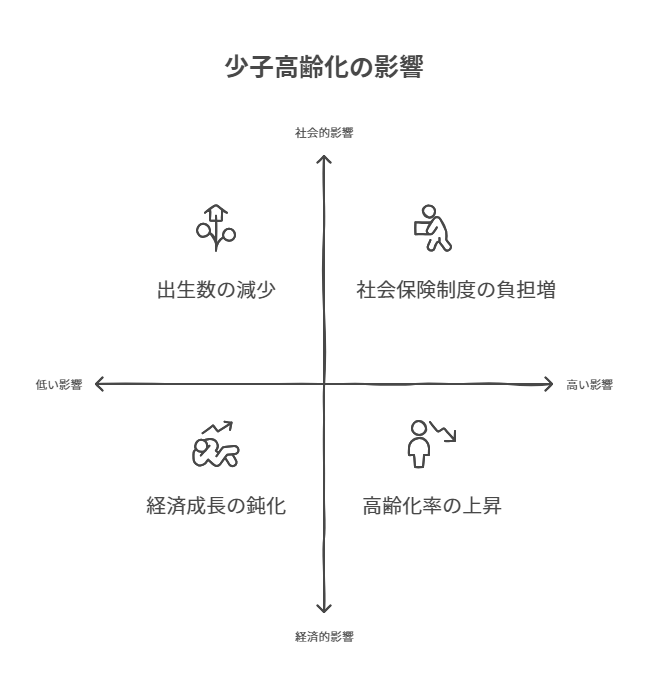

少子高齢化の影響には以下のような点があります:

1. 社会保険制度の負担増:

- 現役世代1人が高齢者一人を支える「肩車社会」に近づいており、少子高齢化が進むことによって社会保険制度を維持するための国民負担が増加します。このため、税金や社会保険料の負担が重くなり、国民の自由に使えるお金が減少する可能性があります。

2. 出生数の減少:

- 日本では出生数が年々減少しており、2022年には出生数が初めて80万人を下回りました。この少子化傾向は未婚化や晩婚化、結婚・出産に対する価値観の変化などが原因とされています。

3. 高齢化率の上昇:

- 2065年には、国民の約2.6人に1人が65歳以上になると予測されており、高齢者の人口比率が高まります。この高齢化により、医療や介護などの社会的なサービスの需要が増え、資源配分に影響を及ぼします。

4. 経済的な影響:

- 高齢化と少子化を背景に、将来的には労働力人口が減少し、経済成長の鈍化が懸念されます。また、現役世代の負担が増えるため、生活資金の確保がますます難しくなるでしょう。

これらの影響に対処するために、NISAやiDeCoなどの資産形成を助ける制度を有効に活用することが重要とされています。

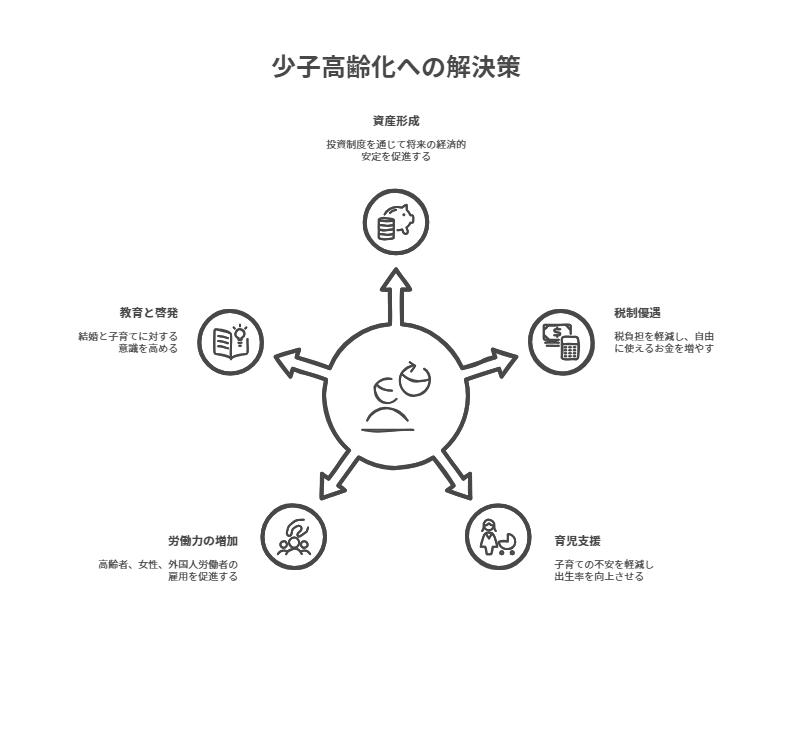

少子高齢化の解決策は何か?

少子高齢化の解決策として、以下のような施策が考えられます:

1. 資産形成の支援制度の活用:

NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を利用することで、将来の資産形成を促進する。これにより、老後生活の経済的な安定を図ることが期待されます。

2. 税制優遇制度の理解と利用:

医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など、さまざまな税制優遇制度を活用することにより、現役世代の税負担を軽減し、自由に使えるお金を増やすことが可能です。

3. 育児支援の強化:

子育てに対する不安を軽減するための政策(保育所や幼稚園の充実、育児休暇制度の拡充)や経済的支援を行うことで、出生率の向上を目指すことが重要です。

4. 労働力の増加:

高齢者や女性の雇用促進を通じて、働き手の数を増やし、経済を支える仕組みを整えることが求められます。

5. 教育と啓発:

結婚・出産に対する価値観や子育てに対する理解を深めるための啓発活動を行い、少子化問題への意識を高めることも重要です。

これらの施策を組み合わせて実施することで、少子高齢化に対する対応を強化し、持続可能な社会を築くことが期待されます。

高齢者雇用の取り組みは?

提供されたコンテキストには「高齢者雇用の取り組み」についての具体的な情報は含まれていません。ただし、少子高齢化に関する背景が述べられており、日本が高齢化社会に向かっていることが示されています。このような背景の中での高齢者雇用の取り組みとしては、以下のような一般的なポイントが考えられます:

1. 定年延長・再雇用制度:

- 定年を延長したり、定年後も再雇用を可能にする制度を導入する企業が増えています。

2. 職業訓練やスキルアップ支援:

- 高齢者向けの職業訓練やスキルアップのプログラムを提供し、労働市場への適応を支援する取り組み。

3. 柔軟な働き方:

- パートタイムやシフト制など、柔軟な働き方を提供することで、高齢者が働きやすい環境を整備する。

4. 高齢者専用の求人情報提供:

- 高齢者向けの求人情報を集約して提供するサービスやプラットフォームの整備。

5. 企業の意識改革:

- 高齢者を積極的に雇用する企業文化の醸成や、高齢者雇用の重要性についての啓発活動。

これらの取り組みが進められることで、高齢者が活躍できる社会を実現し、少子高齢化に対処する一助になると期待されます。

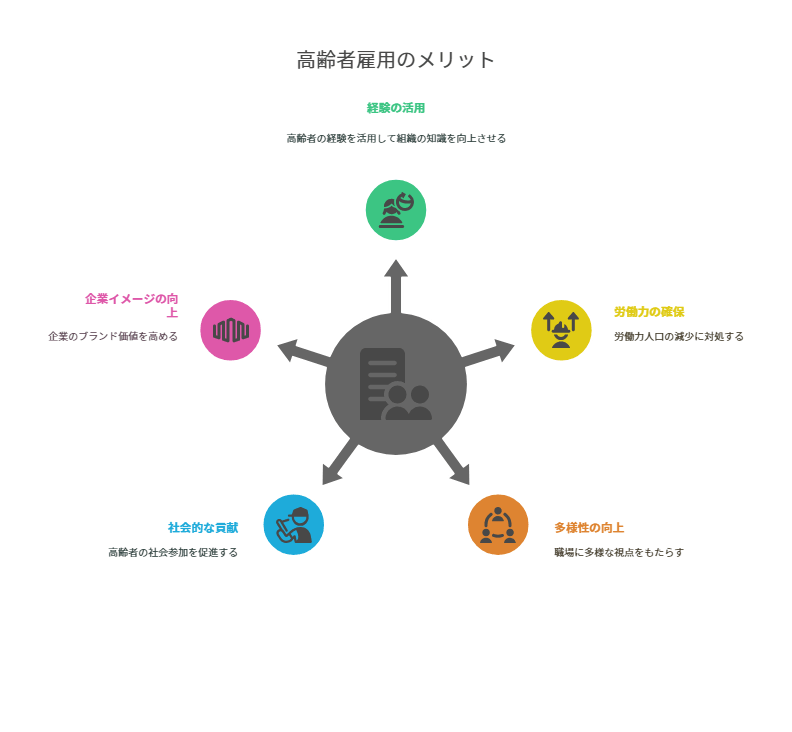

高齢者雇用のメリットは?

高齢者雇用のメリットには以下のような点があります:

1. 経験の活用:

- 高齢者は長年の職業経験や専門知識を持っており、若い世代に対して mentoring や指導を行うことで組織全体の知識の蓄積に貢献します。

2. 労働力の確保:

- 労働力人口の減少が懸念される中で、高齢者の雇用を促進することで、企業や社会全体の経済活動を維持するための重要な資源を確保できます。

3. 多様性の向上:

- 高齢者を雇用することで、職場の多様性が促進され、異なる視点やアイデアが生まれることにより、イノベーションが促進される可能性があります。

4. 社会的な貢献:

- 高齢者が働くことにより、社会参加や自己実現の機会が提供され、健康的な老後を過ごすための支えとなります。これにより、社会的孤立を減少させる効果も期待できます。

5. 企業イメージの向上:

- 高齢者を積極的に雇用する企業は、社会に対して責任を持ち、地域貢献をしている印象を与え、企業のブランド価値を向上させることができます。

これらのメリットにより、高齢者雇用は企業にとっても、社会全体にとっても有意義な施策となります。

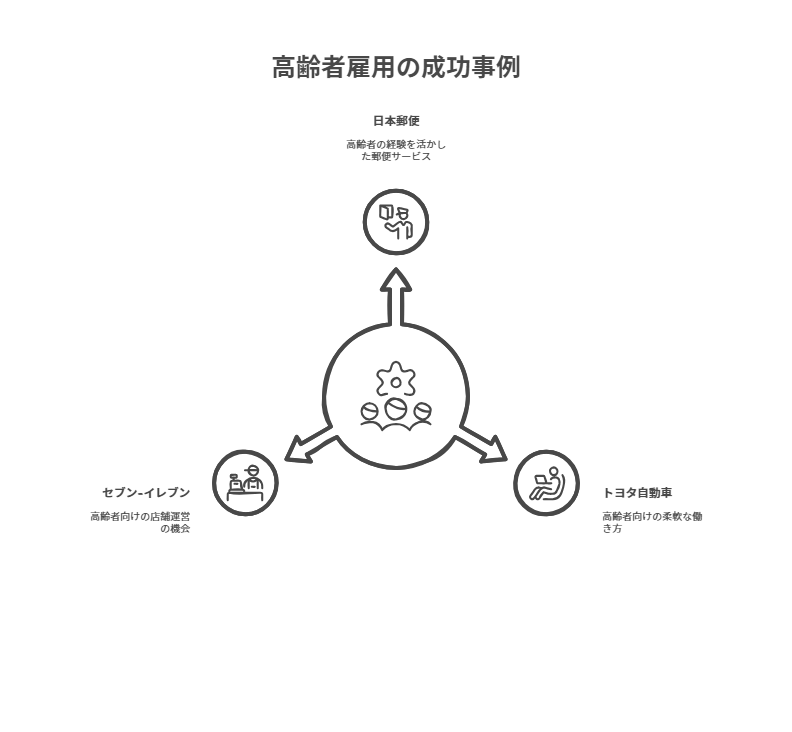

高齢者雇用の成功事例は?

一般的な知識に基づいて、高齢者雇用の成功事例として考えられる例を以下に示します:

1. 日本郵便:

- 日本郵便では、高齢者を対象とした再雇用制度を導入し、郵便配達や窓口業務において高齢者のスタッフを積極的に採用しています。これにより、高齢者の豊富な経験を活かしたサービスを提供しています。

2. トヨタ自動車:

- トヨタは、高齢社員が働き続けられる環境を整えるために、フレックスタイム制度や短時間勤務制度を導入。定年後の再雇用も促進しており、多様な働き方を提案しています。

3. セブン-イレブン:

- セブン-イレブンでは、高齢者を対象としたアルバイトの採用を行い、店舗運営において彼らの経験と能力を活かしています。特にシニア向けの働きやすい職場環境を整える取り組みが評価されています。

これらの成功事例は、高齢者の経験や能力を活かし、社会参加を促進することで、企業の業務を支えるとともに、高齢者自身の生きがいにも繋がっています。

![[基礎知識]少子高齢化社会を生き抜くポイント](https://keentoon.com/wp-content/uploads/key-points-to-surviving-a-society.jpg)